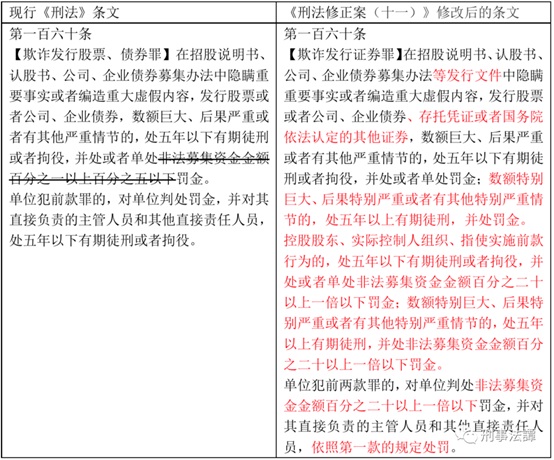

欺诈发行股票、债券罪规定在现行《刑法》第160条。尽管资本市场中欺诈发行股票、债券行为层出不穷,但司法实务最终适用欺诈发行股票、债券罪的刑事案例不在多数。可见,资本市场违法犯罪仍呈现出行刑衔接不畅的情况。随着《证券法》的修订,证券发行逐步落实注册制,主管部门对于证券发行的要求越发严格,欺诈发行股票、债券罪在修订之后的适用也会越发频繁。《刑法修正案(十一)》对本罪的修改主要体现在以下几点:

一是扩大了罪名的适用范围。《证券法》规定“证券”包括股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券,此次修改与《证券法》相协调,将存托凭证和国务院依法认定的其他证券也纳入了刑事罪名的适用范围。由于罪名的适用范围扩大,所以本罪的罪名可能也会相应地予以调整(如由“ 欺诈发行股票、债券罪”修改为“ 欺诈发行证券罪”)。

二是将《刑法》第160条规定之罪的量刑幅度调整为两档。修订之前,本罪仅有一档法定刑,其主刑的量刑区间为“五年以下有期徒刑或者拘役”;修订之后,新增了第二档法定刑,其主刑的量刑区间为“五年以上有期徒刑”(即将该罪的最高法定刑提高至十五年有期徒刑),极大地提高了本罪的惩罚力度。当然,关于新增第二档法定刑幅度对应的“数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节”如何认定,则需要后续司法解释予以明确,以统一司法适用标准。

三是新增了对控股股东、实际控制人的刑事处罚规定。实务中,存在行为人通过成为发行人的控股股东、实际控制人等方式,规避欺诈发行证券所带来风险的情形。而行政法律规范层面上,《证券法》一直较为重视对这类行为的惩处。在刑事责任方面,《刑法》第160条新增规定,发行人的控股股东、实际控制人实施欺诈发行证券行为的,按照第一款规定追究其刑事责任,即上述特定身份主体可能面临的自由刑也分为两档,最高可达到十五年有期徒刑。

四是修改了罚金的限定条件。首先,本次修订删除了欺诈发行股票、债券罪罚金刑的比例限制。修订之前,本罪的罚金数额为非法募集资金金额的百分之一以上百分之五以下;修订之后,本罪的罚金不再有比例的限制,扩大了人民法院根据个案情况,决定财产刑金额的自由裁量空间。其次,新增的对控股股东、实际控制人的刑事处罚条款中,对罚金刑仍有比例限制,即要求罚金的比例为非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下。最后,细化了单位犯罪的罚金比例即为非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下。

除此之外,条文对于行为人隐瞒或者虚构的对象还增加了“等发行文件”这一兜底性规定,以适应司法实务的需要。现行《刑法》第160条中,将本罪中的虚假文件限制在“招股说明书、认股说明书、债券募集管理办法”范围内,但实务中,发行人提供的虚假信息的载体,同时可能被投资者用于作出判断和投资决策的发行文件,却不限于上述三类文件,例如针对科创板上市,证券交易所会主要通过向发行人提出审核问询、发行人回答问题方式开展审核工作,而发行人回答问题环节所披露的信息也应当视为发行文件的一部分。因此,这一修改避免了挂一漏万的情况出现,更能体现出立法的科学性。